Les arts décoratifs à l’École des beaux-arts de Québec

- Ornamentum

- Jul 26, 2025

- 7 min read

Updated: Aug 6, 2025

by Isolda Gavidia

LA QUESTION DE L’ENSEIGNEMENT DES ARTS DÉCORATIFS à Montréal a davantage mobilisé les chercheurs au cours des dernières années. Tout aussi active dans l’enseignement des arts et ce, pendant près de cinquante ans, l’École des beaux-arts de Québec a été, quant à elle, moins étudiée. Cet article propose donc de reconsidérer l’apport de l’École des beaux-arts de Québec en analysant la nature et l’évolution de son programme d’enseignement des arts décoratifs.

Au début des années 1920, Athanase David (1882-1953), Secrétaire de la Province de Québec, entend soutenir et développer la culture canadienne française par le biais de plusieurs mesures législatives. Parmi celles-ci, la création de l’École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ) en 1922 et celle de Montréal (ÉBAM) en 1923 vise la professionnalisation des artistes au Québec. Laïques et gratuites, elles sont également accessibles aux femmes qui accèdent ainsi à une formation artistique structurée.(1)

David plaide pour une formation dans la tradition française des beaux-arts, tout en insistant sur l’importance « de développer un art canadien véritable et original ».(2) Cela se reflète dans la structure même des deux écoles, leurs programmes, le choix du corps professoral, de même que des directeurs. De fait, à Québec, David confie la direction à Jean Bailleul (1876-1949), sculpteur français, diplômé de l’École des beaux-arts de Paris. À Montréal, il désigne Emmanuel Fougerat (1869-1958), diplômé de l’École régionale des beaux-arts de Renne et anciennement directeur de l’École supérieure des beaux-arts de Nantes.

La mission partagée par les deux écoles est tournée vers la formation d’artistes « semeurs de bon goût », dans un contexte où « le statut d’entrepreneur-artisan qui se consacre à la décoration d’église, statut privilégié chez les francophones, est en perte de vitesse, de même que celui de portraitiste de hiérarchie cléricale et de la haute bourgeoisie ».(3) Leur tout premier programme est donc basé sur l’enseignement des arts décoratifs, une structure qui va de pair avec les nouveaux besoins d’une société industrialisée. Son but est double : conduire les élèves vers l’enseignement ou vers le travail d’artiste commercial ou industriel. On fait également place à l’architecture qui est plutôt considérée comme une formation à part entière, voire indépendante des autres sections.

La formation en arts décoratifs, bien que liée aux domaines de l’architecture, du décor et de l’industrie, mise à la fois sur l’expression et la création artistique, de même que sur une culture générale. Cette formation générale repose sur une éducation par le dessin d’observation, d’analyse et la composition. Elle favorise par ailleurs une parfaite compréhension des techniques, puisque l’artiste décorateur est appelé à superviser les travaux et des ouvriers.(4) L’enseignement mène le diplômé à produire des modèles : il doit composer, dessiner et aménager des intérieurs. En revanche, à Montréal comme à Québec, les deux écoles peineront à garder l’équilibre entre la technique et la création artistique, un équilibre difficile à atteindre.(5) Conséquemment, l’ÉBAQ entame une révision de son programme, dès la fin des années 1920, et élimine graduellement tout enseignement lié aux arts appliqués.(6) Cette nouvelle mission est renforcée par la création de l’École du meuble, en 1935, qui offre un programme basé sur celui de l’École Boulle de Paris. L’ÉBAQ, elle, poursuivra son évolution loin des rivalités de Montréal.

Ainsi, la formation complète comprend quatre années. Les deux premières années, les élèves suivent des cours d’expression plastique communs, notamment de dessin, de modelage et de décoration (études de composition, aménagement décoratif d’un lieu, etc.). À partir de la troisième année, les élèves choisissent une spécialisation parmi la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, l’art commercial et la publicité, l’illustration, la gravure et le tissage artistique.(7)

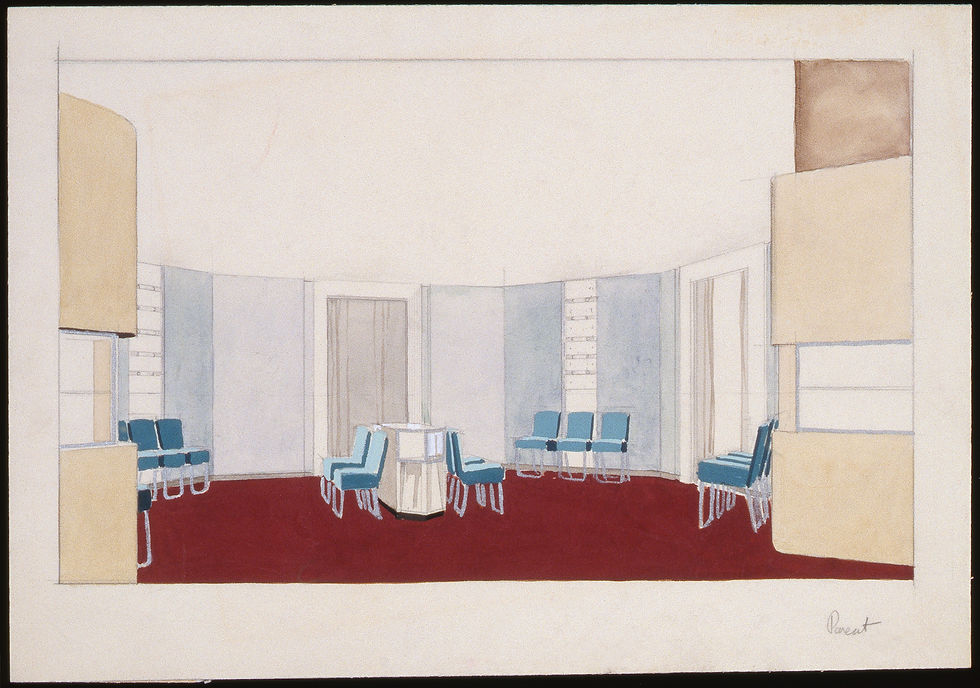

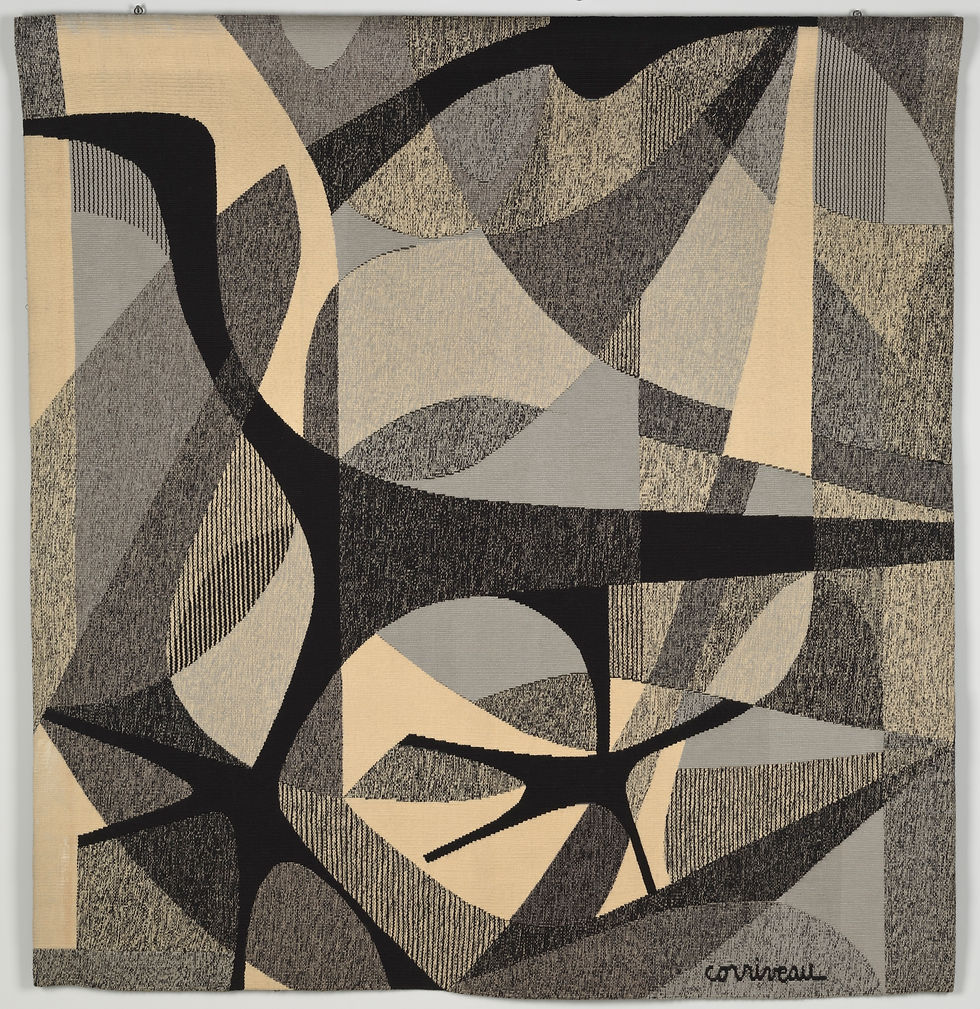

À l’ÉBAQ, la décoration intérieure est enseignée notamment par Omer Parent (1907-2000), Simone Hudon (1905-1984) et Jacques Blouin (1920-1960). Les cours de céramique sont dispensés par Jacques Spénard (1913-1996). À la suite de réformes de l’enseignement, le Secrétariat de la Province supprime le programme d’architecture en 1937, dorénavant rattaché à l’enseignement universitaire et créé la section de tissage, en 1938,(8) avec la fermeture de l’École des arts domestiques. En 1940, on ajoute une section de taille directe(9) et à partir de 1944, le vitrail est dispensé par Marius Plamondon (1914-1976) jusqu’en 1967. En 1951, il fait acheter par le gouvernement tout l’inventaire de verre poli de l’atelier John Patrick O'Shea and Co., de Montréal, à la suite de sa fermeture, ce qui permet à Plamondon de bonifier l’atelier de l’École.(10) L’émail et la photographie publicitaire sont offerts à partir de 1949. Enfin, en 1950, Jean Bastien, de retour de l’École de Gobelins, en France, instaure à l’ÉBAQ le premier atelier de haute lisse au Canada.

Les archives de l’ÉBAQ(11) nous indiquent qu’en 1952, dix-sept élèves se sont qualifiés aux épreuves d’obtention du diplôme dans les sections suivantes : peinture d’art (3), vitrail (2), décoration intérieure (4), tapisserie (1), céramique (2) et art publicitaire (5). Le candidat doit réussir l’épreuve éliminatoire qui est organisée en plusieurs séances. Pour le diplôme en enseignement, l’épreuve éliminatoire est le dessin. En arts décoratifs, il s’agit de la composition décorative. Les projets soumis sont notés par un jury composé des professeurs, d’artistes établis, de professionnels du milieu de la décoration, de la publicité, etc.

Ce mode de fonctionnement change peu jusqu’en 1969, moment où les écoles des beaux-arts sont intégrées dans le système d’enseignement universitaire. L’ÉBAQ va néanmoins faire émerger un noyau d’artistes forts dynamiques et prendre part à la vitalité des arts décoratifs au Québec. Parmi ces diplômés, du côté du textile, soulignons notamment Irène Auger (1905-2003), dont l’atelier de décoration d’intérieur et de tissage, situé dans le Vieux-Québec, attirait des clients internationaux, de même que Jeanne d’Arc Corriveau (1931-2015), Marcel Marois et Mariette Rousseau-Vermette (1926-2006), artiste-lissière reconnue internationalement; de l’émail, Françoise Desrochers-Drolet (1921-1998); du vitrail, Oliver Ferland (1929-2017), pour ne nommer que ceux-là. Bien qu’une recherche plus exhaustive sur l’enseignement des arts décoratifs à Québec reste à faire (l’histoire institutionnelle de l’ÉBAQ n’est ici qu’évoquée), il est tout de même possible que l’ÉBAQ a su s’affirmer comme une institution d’enseignement importante où des artistes exceptionnels se sont développés.

Isolda Gavidiaest détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire de l’art de l’Université Laval. Elle est conservatrice des Arts décoratifs, design et de la collection Rencontres au Musée national des beaux-arts du Québec.

English Abstract: The Decorative Arts at the École des beaux-arts de Québec

Although active in art education for nearly fifty years, the École des beaux-arts de Québec (ÉBAQ) is less well known than its sister school, the École des Beaux-Arts de Montréal (ÉBAM), but it deserves equal recognition.

Secretary of the Province of Quebec Athanase David created both art schools in the early 1920s to support and develop French-Canadian culture. Secular, free, and open to women, their purpose was to professionalize Quebec artists.

Their mission was twofold: to prepare students to teach or for work as commercial artists or architects. Training followed the French Beaux-Arts model of observational drawing, analysis, and composition. The program consisted of two foundation years followed by two years of specialized courses. After passing qualifying exams during which a jury evaluated their projects, students received a diploma.

At the ÉBAQ, Omer Parent, Simone Hudon, and Jacques Blouin taught interior design and Jacques Spénard ceramics. The school added a weaving section in 1938 and direct carving in 1940. From 1944-1967, Marius Plamondon led the stained glass workshop. In 1949, the curriculum included enamel and advertising photography. Finally, in 1950, Jean Bastien, trained at the famed Gobelins Manufactory in Paris, established the first high-warp tapestry workshop in Canada.

Among the school’s accomplished graduates are textile artists Irène Auger, Jeanne d’Arc Corriveau, Marcel Marois, and Mariette Rousseau-Vermette; in enamel, Françoise Desrochers-Drolet; and in stained glass, Oliver Ferland. Without question, the ÉBAQ educated a core of highly dynamic artists and contributed to the vitality of the decorative arts in Quebec.

Cet article est paru dans le numéro printemps/été 2025 du magazine Ornamentum. Pour acheter ce numéro ou vous abonner, rendez-vous dans notre boutique. // This article appears in the Spring/Summer 2025 issue of Ornamentum magazine. To purchase the issue or subscribe, head to our store.

_________________________________

Endnotes

Fernand Harvey, « Les femmes et la vie culturelle à Québec avant la révolution tranquille », Cap-aux-Diamants, no. 95 (2008) : 36.

Fernand Harvey, « La politique culturelle d'Athanase David, 1919-1936 », Les

Cahiers des dix, no. 57 (2003) : 58.

Esther Trépanier, Peinture et modernité au Québec. 1919-1939 (Québec, Éditions Nota Bene, c1998) : 27.

Roger Dussault, « Le décorateur-ensemblier professionnel... ou quoi? », La Presse, Cahier spécial Maison, Montréal, 21 avril 1960 : 4.

Guy Bellavance et Benoît Laplante, « Professionnalisation et socialisation du champ artistique : la formation professionnelle des artistes au XXe siècle » dans Denise Lemieux (dir.), Traité de la culture (Québec, Presses de l’Université Laval, 2002), 321.

Esther Trépanier, Peinture et modernité au Québec. 1919-1939. Thèse de doctorat, Paris, Université de (Paris I : Panthéon-Sorbonne, 1991), 47.

Aimé Plamondon, « L’École des Beaux-Arts de Québec », La Revue populaire, décembre 1938.

« Les arts domestiques à l’École des beaux-arts », Le Journal, 14 septembre 1937.

Ginette Laroche, « Le renouveau de l'art religieux au Québec, 1930-1965 » : 18 dans Pierre L’Allier, Le renouveau de l'art religieux au Québec, 1930-1965. Catalogue d'exposition tenue au Musée du Québec du 11 mars au 17 oct. 1999 (Québec, Musée du Québec, 1999).

Laurent et Suzanne Lamy, La renaissance des métiers d’art au Canada français (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1967), 62.

Lettre de Jean-Baptiste Soucy à Jean Bruchési, Sous-ministre au Secrétariat de la Province, Québec, 1er mai 1952, B/2,4, Correspondance personnelle, P433 Fonds de l’École des beaux-arts de Québec, Université Laval, Québec.

Comments